Por Marcelo Koenig (*)

1. Dos proyectos de país en pugna

Desde los orígenes de nuestra Nación siempre existieron proyectos de país en pugna que disputaron sobre la construcción de la Constitución real de la República–aunque el Estado moderno y el ordenamiento jurídico argentino hayan sido instituidos por la oligarquía que se pensaba como periferia de “la civilización”-. Un proyecto absolutamente cruzado por la colonialidad del poder y el modelo europeo de construcción estatal, que naturaliza las relaciones de fuerzas internacionales; frente a otro –que ha logrado en momentos el predominio pero nunca la hegemonía- basado en la idea de desarrollo endógeno con herramientas propias, enfrentado a las condiciones de dependencia respecto a las potencias extranjeras.

En definitiva, cada proyección constitucional tiene correlato directo en un proyecto de país. La propia Constitución de 1853/60 y su aceptación posterior son fruto de las batallas de Caseros y Pavón, dos consecutivas derrotas del proyecto nacional y popular encarnado en el federalismo.

Sin embargo, la Constitución de 1853 no toma el modelo centralista francés sino el federal norteamericano para su redacción, lo que explicaría que Urquiza, pese a haber facilitado la instalación del proyecto liberal, todavía expresa los intereses de los gobernadores litoraleños en su disputa con el puerto de Buenos Aires y de hecho muchos nacionales, aún esperan del general entrerriano una decisión en favor del proyecto emancipatorio, que traiciona definitivamente entregando la batalla de Pavón.

Entre las principales disposiciones constitucionales se encuentran la nacionalización de las rentas de la Aduana con sede en el puerto de Buenos Aires y la libre navegación de los ríos, ello permitía a los estancieros del litoral incluirse también en el rol de intermediarios entre las riquezas del país y las apetencias del imperio británico.

Se torna evidente entonces, que la aceptación de una Constitución federal –aunque vaciada de contenido de respeto real de la autonomía-es producto de las tensiones existentes entre dos proyectos de nación opuestos, estaba operando la Constitución real existente en aquella Argentina. Pues, como venimos sosteniendo con Sampay, toda Constitución escrita, para gozar de viabilidad tiene que apoyarse sobre elementos de la constitución material, aunque pretenda ir cambiándola. Y que esto fuera efectivamente así, le permitió permanencia a esa primera Constitución federal aunque fue una normativa para ir marcando el camino de una nueva Constitución real orientada por el proyecto oligárquico, que va a consolidarse con la generación del ‘80 y la construcción del Estado moderno argentino.

Luego de apropiarse de las tierras productivas más ricas del país y de armar sus alianzas externas con el Imperio británico e internas con las clases acomodadas y conservadoras de las provincias norteñas, la propiedad privada -usada en términos absolutos- es puesta como base del nuevo proyecto que impulsa la oligarquía para organizar la Nación conforme a sus propios intereses. En efecto, en “Las Bases” –texto fundante de la Carta Magna del 53- Alberdi sostiene que “la riqueza es hija del trabajo, del capital y de la tierra”, debiéndose limitar el Estado a garantizar la seguridad necesaria para el desarrollo de esos factores de producción; “Los capitales son la civilización argentina” y merecen una “amplia y entera libertad de acción y aplicación” y “la libertad ilimitada en la tasa del interés”.

Sin embargo fueron Mitre y Sarmiento -los propios enemigos de ese pensador tucumano en su etapa tributaria del urquicismo- quienes conjugaron las bases de la penetración imperialista inglesa de sesgo centralista, aristocrático, librecambista. Y sobre esta lógica comenzaron a llenar los espacios entre las letras constitucionales –cruzadas además por una profunda desvalorización de lo criollo y lo originario, es decir, un desembozado racismo- y la realidad de un Estado en construcción.

Sarmiento dirá que “la Constitución no es regla de la conducta pública para todos los hombres: la Constitución de las masas populares son las leyes ordinarias, los jueces que las aplican y la policía de seguridad. Son las clases educadas las que necesitan una Constitución, para que aseguren las libertades de acción y de pensamiento: la prensa, la tribuna, la propiedad, etcétera.” (Sarmiento, 2004: 36). No puede haber sinceramiento más brutalmente oligárquico en la interpretación de los instrumentos constitucionales. Y tengamos en cuenta que Sarmiento -aún sin título habilitante- fue (por decreto en 1856) el primer profesor de derecho constitucional en la Universidad de Buenos Aires.

Así, las consecuencias de esa Constitución real establecida por la oligarquía fue el condicionamiento económico que impuso a la estructura de nuestro país el capital británico, cuyo ejemplo más fiel es la red en abanico de los ferrocarriles. El Imperio Británico en alianza con la clase dominante, forjaron el texto constitucional de un proyecto de país donde el llamado modelo agroexportador, es solo su aspecto económico.

Sampay caracteriza este proyecto, la injerencia británica y sus sobredeterminaciones con consecuencias sociales: “Lo ha hecho impidiendo que nos industrialicemos, obligándonos a ser el sector pastoril de su universo económico, y compradores obligados – dentro de ese universo- de sus productos industriales y combustibles. (…) Los salarios miserables, tendientes a imponer un bajo consumo al pueblo y a abaratar el costo de producción de nuestras mercancías agropecuarias, cerraban el lazo. En beneficio de nuestra Metrópoli, pues, y al precio de tener sumidos en la miseria a los trabajadores argentinos, se bajaban los costos de producción y se aumentaban los saldos exportables de esas mercancías” (Sampay, 1951: 185).

Serán entonces la exclusión política junto con la opresión social y dependencia económica, las dos caras del proyecto oligárquico en la construcción de poder, cuyo andamiaje institucional comprende también los códigos de fondo como por ejemplo el código civil de Vélez Sarsfield de 1869, que -en sus arts. 34 y 41- establece que los Estados extranjeros, las grandes corporaciones e inversores particulares, tienen los mismos derechos que cualquier habitante de nuestro país para adquirir bienes y constituir derechos reales.

Arístides Horacio Corti (1984: 970), en el mismo sentido, plantea que la apropiación de la estructura constitucional del ordenamiento norteamericano, tuvo en nuestro país consecuencias disimiles, en función de las diferencias de sus clases dominantes: “si en dicho país sirvió de marco jurídico para un proyecto de desarrollo capitalista autónomo, no sucedió así en la Argentina cuyas oligarquías gobernantes promovieron un desarrollo parcial (sólo agropecuario), deformado y dependiente”. De este modo, lo que en el país del norte fue cauce por el que transcurrió su desarrollo hasta convertirse en una potencia industrial imperialista, aquí fue el corsé de nuestra dependencia. Pues allí salió victoriosa de la Guerra de Secesión entre el sur agroexportador y el norte industrialista, una verdadera burguesía basada en lo nacional enfrentada a los monoproductores de la oligarquía terrateniente del sur, ligados al mercado internacional. Aquí el proyecto dependiente, ligado a la división internacional de la producción que proponía el Imperio Británico, se impuso definitivamente después de Pavón y durante la construcción del Estado moderno en los tiempos de Roca.

La estructura jurídica constitucional de ese país gozó de larga estabilidad, las reformas de 1866 y 1898 fueron prácticamente cosméticas, en la medida en que se daba continuidad al proyecto extractivo que mantenía al margen de la propiedad y de la política a las mayorías populares.

Sampay en “Constitución y Pueblo” sostendrá categóricamente que la del 53/60 era una Constitución oligárquica en la que los explotados no tienen acceso a la autodeterminación colectiva, lo que fue generando resistencias sobre todo en la reivindicación de la democracia política. A partir de la Revolución del Parque de 1890 los cuestionamientos se hacen cada vez más visibles y el sector más lúcido de la oligarquía expresada en Roque Sáenz Peña como presidente, procuró contener esas luchas mediante la instauración del voto universal (aunque solo para los hombres), secreto y obligatorio pero sin cuestionar el nudo económico de su Constitución real, es decir manteniendo el proyecto agroexportador y el poder de su clase dominante.

Producto de la nueva legislación, porque los sectores populares suelen desbordar los cauces impuestos, fue que Yrigoyen llega al poder y con él, los reclamos de importantes sectores hasta entonces marginados que –si bien muchos eran producto social de la propia Constitución real- tenían intereses contradictorios con la vieja oligarquía. Mediante una interpretación revolucionaria del viejo texto constitucional, la apertura democrática posibilitó cuestionamientos varios a la estructura de dependencia.

Acaso el de mayor peso simbólico fue el impulso del general Mosconi en la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y posteriormente de la ley de nacionalización de los hidrocarburos, que durante su tratamiento tuvo lugar el golpe de estado –precisamente por ello, con “olor a petróleo”- de Uriburu. Recordemos que además fue rápidamente legitimado por una Corte Suprema, social y políticamente conservadora, mediante una Acordada que fundamenta la llamada doctrina de facto.

Ante la bancarrota de 1929, Inglaterra luego de replegarse sobre sí misma y sus ex colonias formales a partir del pacto de Ottawa, exigió mayor parte del producto del trabajo argentino, para lo cual necesitaron excluir de la política a los sectores populares (en condiciones de debilidad propia del radicalismo por la interna entre los antipersonalistas en clara connivencia con los intereses oligárquicos y los radicales intransigentes de Yrigoyen). Truncada entonces la segunda presidencia del caudillo radical, se inicia (entre 1930 y 1943) la llamada “década infame[1]” en la que se restaura el dominio oligárquico, profundizándose la dependencia frente a los británicos. Aunque paradójicamente iniciando el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, debido a la imposibilidad de Gran Bretaña de exportar hacia nuestro país sus productos industrializados.

El general Agustín P. Justo será el actor principal del período y su mayor símbolo económico, el tristemente célebre Pacto Roca-Runciman, que Arturo Jauretche llamó “el estatuto legal del coloniaje”.

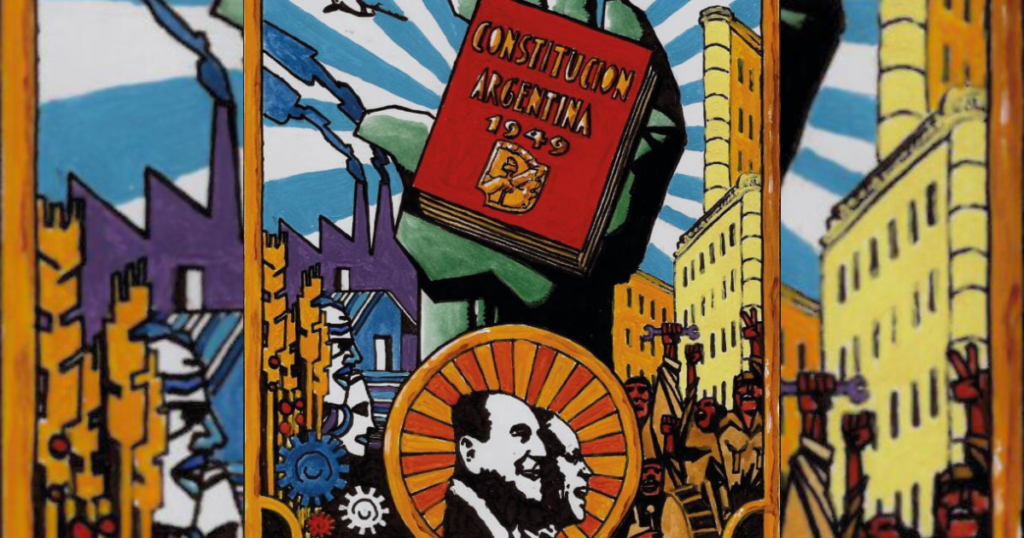

La vieja Constitución escrita por el liberalismo continuará gozando de buena salud hasta la irrupción de los trabajadores en la historia nacional y la construcción de un proyecto nacional industrialista. Aun con sus contradicciones, la revolución de 1943 con la posterior llegada del general Perón al poder, iniciaron una nueva etapa constituyente en el despliegue de un proyecto de país industrial, ya no como una mera sustitución sino como un verdadero proyecto, que se plasma por escrito en los planes quinquenales. Una planificación de la economía completamente ajena tanto a la tradición liberal como a las formas del keynesianismo en boga en Europa.

Este este nuevo proyecto que cambia la constitución material y se enarbola como consigna en la idea una Nación socialmente justa, políticamente soberana, y económicamente independiente, hace imperiosa la creación de un nuevo orden constitucional escrito y también una redefinición de la propiedad.

Pues, si el propio Alberdi (2009) –en su etapa más liberal- reconoce que una Constitución escrita tiene una función instrumental debiendo “servirnos en la obra interminable de nuestro edificio político, para colocarlos hoy de un modo y mañana de otro, según las necesidades” podemos decir que la Constitución de 1853/60 es el andamio del modelo agroexportador. Ergo, el nuevo proyecto nacional industrialista y con justicia social debía construir sus propias estructuras de sostén.

En esta línea, aquel Estado no ausente sino garante del cumplimiento de la estructura de poder y propiedad en manos de una oligarquía que se apropia de la renta extraordinaria, es el que se construyó con el andamio constitucional producto de las victorias militares. Y es el que ya no servía para sostener la Argentina que se empieza a construir con la sustitución de importaciones producto de las crisis de sobreproducción y las guerras interimperialistas, en el seno de los países centrales, y posteriormente con el proyecto de país industrialista -por decisión política- de los militares nacionalistas. Proceso caracterizado precisamente, por un Estado que abandona la abstención en la economía –dejando hacer al mercado y a la libre (e injusta) distribución de la propiedad- y pasa a intervenir en favor de una nueva distribución de la riqueza, asumiendo su carácter nacional en la construcción de una independencia económica respecto de una división internacional de la producción y del trabajo que favorecía mucho más a sus metrópolis que a los países periféricos que la aceptaban como un hecho natural.

Al entrar en crisis las estructuras de la Constitución real, aparece la necesidad de cambio y la principal de estas formas político-jurídicas estructurales la constituía la de la propiedad privada, con especial protección del poder de los latifundios que se habían originado en la apropiación de tierras públicas –incluidos los desplazamientos de los pueblos originarios- en un largo proceso de privatización que comienza con la ley de Enfiteusis de Rivadavia y culmina con el genocidio llamado “Campaña del Desierto” del general Roca.

Las puntadas finales de la consolidación del poder oligárquico se dieron con el “Código Civil ]que] establecía un principio que con el tiempo fue clave para consolidar el poder de una clase social ausente del territorio y, de paso, terminar de expulsar definitivamente al gauchaje: el título constituye el derecho de propiedad sin necesidad de acreditar la posesión efectiva.” (Azzali, 2014: 65). De modo que “el centro de su filosofía política es el carácter inalienable de la propiedad de la tierra” (Hernández Arregui, 2004:54) en tanto la idea centro de la ideología oligárquica es que “el campo” –y sus dueños- produce la riqueza del país, así “Cultivar el suelo es servir a la Patria” será el lema de su estructura por excelencia; la Sociedad Rural Argentina. Las estructuras de pensamiento oligárquico, en su condición de colonialidad del pensamiento, eran como las vías férreas hacia el puerto para llevarse las riquezas e introducir los productos elaborados de las metrópolis.

En definitiva, la libertad y la autonomía de la voluntad del individuo consagrado en nuestro ordenamiento jurídico partían de la base de la desigualdad más flagrante en torno a la propiedad, mientras el librecambio repetía la misma lógica injusta pero a nivel de las relaciones internacionales.

El imperativo de la reforma constitucional aparece con la irrupción de las masas a la política argentina y la industrialización en la transformación modelo productivo, pues se cuestionan los dos pilares del ordenamiento: la exclusión económica y política de las mayorías. Si bien la idea de comunidad organizada –en tanto comunidad política estructurada en un Estado, sobre la base del protagonismo del pueblo- necesita un ordenamiento y enunciación jurídica propia, los gobiernos–como conducción de ese Estado y fruto de la disputa concreta de la correlación de fuerzas en un momento dado- tienen que maniobrar sobre aquella estructura que es el producto de la condensación en el tiempo del sustrato de las relaciones de poder de la sociedad.

Entonces, en términos gramscianos, la Constitución real cambia cuando lo hace la hegemonía del bloque de poder dominante. De este modo, se produjo un período de transición desde la irrupción de las masas el 17 de octubre de 1945, en el que el nuevo sector social hegemónico –siguiendo a Sampay- “para imponer legalmente su designio político de cambiar las estructuras económicas, se ve forzado a aplicar la vieja Constitución escrita mediante el método de interpretación revolucionaria o de lege ferenda, lo cual es posible si sus preceptos son ‘elásticos’”, por lo menos hasta 1949 cuando se dicta el nuevo texto constitucional.

2. La Constitución de 1949 y el proyecto del peronismo

El marco constitucional del liberalismo era un límite al despliegue que –aún desde los inicios de la revolución de junio- se desarrolló desde el marco normativo en los primeros años del gobierno peronista para desandar la madeja legal del coloniaje, pues aquel andamio del viejo país no servía para un proyecto basado en la justicia distributiva con autonomía nacional y una democracia cada vez más participativa.

Lógicamente, los sectores de privilegio ante la afectación de sus intereses cuestionaron duramente esas necesidades de reforma. Se alzaron como siempre las voces autorizadas de la intelligentzia, recurriendo a su manual de maestros de la juventud y a sus vetustos conceptos de cláusulas pétreas dictadas de una vez y para toda la eternidad por los un puñado de constituyentes del siglo XIX. No obstante, la endeblez de estos argumentos es notoria, en tanto todas las instituciones -y las constituciones, como aquellas de mayor rango jurídico de una Nación- son productos históricos que responden a las necesidades de un pueblo en una época determinada. Por consiguiente, de este principio en el que el pueblo construye su propia historia a través de dotarse de instituciones que la regulen, se desprende el derecho a modificarlas o reemplazarlas sin más, precisamente es lo que reconoce en forma expresa el artículo 30 (dictado por aquellos constituyentes a los que se considera infalibles por los siglos de los siglos) al permitir la reforma en “el todo o en cualquiera de sus partes”. Este es un derecho que no niega ni siquiera la matriz colonializada de lo jurídico, dado que así lo disponen antecedentes incuestionables desde la colonialidad del conocimiento como la Declaración francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1791 que además de reconocer el derecho del pueblo a reformar su Constitución dispone categóricamente que “una generación no puede someter a sus leyes a generaciones que le sucedan” (cf. art. 26).

Ahora bien, lo que había sucedido en nuestro país es que en la correlación de fuerzas tanto internacionales (las dos grandes guerras interimperialistas) cuanto nacionales (el acceso al poder del peronismo), impactaron de modo contundente en la constitución material. La crisis terminal del modelo agroexportador, la incipiente industrialización, el avance popular en la cuestión democrática con el empoderamiento de los sectores populares, fueron elementos que no podían contenerse en el viejo marco jurídico constitucional.

Por ejemplo, la industrialización, sobre todo cuando se plasma en un proyecto impulsado desde el Estado, causó un considerable crecimiento de la clase obrera, impactando además en su composición social con una fuerte impronta en el proceso de migración interna. En ese marco fue paulatinamente cambiando el panorama social y económico, sin un cambio fundante en las normas que lo regían. Tengamos en cuenta que la relación salarial para las constituciones liberales como la nuestra no son más que un contrato entre partes como cualquiera. Esa superestructura caduca seguía rigiendo los destinos de un país que había cambiado y sobre ella se afirmaban los sectores oposición antipopular (recordemos que las primeras movilizaciones contra Perón se llamaron “marcha de la constitución y la libertad” y el frente antiperonista que congregaba desde la derecha conservadora más rancia hasta la izquierda más dogmática, pasando por el antiguamente popular radicalismo, se llamó a sí mismo “Unión Democrática”). Un proyecto de país agonizante, expresado en una superestructura política arcaica, se resistía a los cambios que ya se habían producido y actuaba como tapón basándose en un institucionalismo cerrado en defensa del statu quo.

Por eso ante la irrupción de las clases trabajadoras reales en la escena política los calificaron por derecha como “aluvión zoológico” –en palabras del diputado radical Sanmartino- y por izquierda de “lúmpenes agitados por la policía” –expresado por Ghioldi, dirigente socialista-. La vieja política no comprendía lo que estaba ocurriendo en la historia argentina contemporánea.

El peronismo significó en nuestra historia la expresión de los trabajadores, que van a articular en un diálogo con el sector más lúcido de la propia estructura estatal constituida por un núcleo de militares industrialistas formados en las ideas de los teóricos prusianos de la nación en armas. “El sentimiento de que el capital extranjero era la causa de todos los males –estado de conciencia al que habían contribuido tanto el nacionalismo de derecha como FORJA- era generalizado en la oficialidad, sobre todo, en los cuadros jóvenes. Otro hecho robustecía esta convicción y la insuflaba de aires patrióticos: la experiencia del propio Ejército, en contacto en los cuarteles con la población nativa, el conocimiento directo de la pauperización de ese pueblo y la conciencia de que ese material humano era el mismo de las antiguas guerras de la emancipación” (Hernández Arregui, 2011: 305).

De manera que estos nuevos actores con los problemas que empiezan a surgir en el mundo del trabajo se dan en una escenario en que las normas constitucionales vigentes en lo laboral, más allá de no contemplar las nuevas relaciones sociales, distaban mucho de ser neutras. Pues, las normas contenidas en la Constitución de 1853 con su lógica de no intervención implican favorecer a los sectores de mayor poder económico en su relación con los trabajadores, propiciando una igualdad entre desiguales. “En tales circunstancias, la no intervención implica la intervención a favor del más fuerte (…) Se explica, entonces, que el Estado intervenga para restaurar el orden social en aquellas circunstancias en que las acciones privadas desatienden algún servicio debido al bienestar de la colectividad”. (Sampay[2]).

Al momento en que el entonces coronel Perón asumió la Secretaria de Trabajo y Previsión, el Estado comienza paulatinamente a modificar en forma sustancial su práctica, dejando de plantearse como neutral para defender abiertamente los intereses de los trabajadores. Hernández Arregui (2011: 305) señala que “Perón logró rápidamente el sostén de un sector social hasta entonces excluido, la clase obrera de origen provinciano sin ligazones con el débil, anárquico y extranjerizante movimiento sindical de la ciudad puerto”.

Pero a su vez el peronismo, al reivindicarse como movimiento nacional, puso el eje en la política de lo patriótico, entendido como un interés a defender en la relación con las otras sociedades nacionales. Su carácter antiimperialista no sólo marca su partida de nacimiento en la contradicción entre Braden[3] o Perón, sino que es su sentido nacionalista lo que explica sus políticas de Estado.

Esta profunda transformación en la escena política, implicó que el peronismo se plantease, para no quedar encorsetado en el desarrollo de su proyecto, a plantearse una profunda reforma constitucional, que no sólo permita continuar construyendo el camino hacia la liberación nacional, sino que además siente las bases propedéuticas y de modelo que implica para el conjunto de la sociedad el mayor rango legal de la Nación. En este punto, apareció[4] el gran jurista entrerriano, Dr. Arturo Enrique Sampay, que se asumió como el gran arquitecto constitucional. Un hombre que supo leer en la necesidad de expresar los anhelos del pueblo argentino en la redacción de un nuevo pacto social constitucional porque tenía la capacidad técnica y política para enfrentar el desafío de constitucionalizar la nueva realidad. Junto a su solvencia técnica y profesional contó con la muñeca política del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, coronel Domingo Mercante, Presidente de la Convención, que piloteó políticamente la Constituyente.

Asimismo, fue el jurista enterriano -principal espada de ese combate si se observa su propuesta y la redacción constitucional final- el encargado de sostener el debate frente a los juristas conservadores predominantes en los claustros y en los partidos políticos tradicionales, sobre la oportunidad y pertinencia de la reforma. Pensemos que, según el embajador Carlos Piñeiro Iñiguez en su texto “Perón. La Construcción de un Ideario” (2010), es clave dentro de las influencias de las ideas del general Perón, el libro que Sampay publica en 1942 enjuiciando al liberalismo y otras formas de Estado surgidas de intentos sociales de la primera mitad del siglo XX, titulado “La Crisis del Estado de Derecho Liberal-Burgués”.

Las fuentes cristianas del mencionado jurista, particularmente tomistas, prevalecientes en esa etapa histórica de su pensamiento (y en gran parte de los nacionales de su tiempo), son notorios en la redacción y fundamentación del proyecto enviado a la constituyente. Aunque también se nutre de los principales tratadistas de la ciencia política contemporánea de aquel entonces, así como de la concepción de la teoría del Estado alemana contemporánea de Hermann Heller, del que había estudiado directamente en sus estudios de postgrado en Suiza, Milán y Paris. Sampay, es un cuadro político que pone su amplia erudición en la ciencia jurídica o en la política al servicio de la revolución de su tiempo, como él mismo la llamaba; con la idea de que la Constitución es un producto histórico, que está viva y que acompaña el camino del Pueblo hacia su propia emancipación.

Consideramos que el núcleo central de su pensamiento es el nacionalismo popular revolucionario, cuya fundamentación temprana la adopta de las enseñanzas cristianas, pero que -en la coyuntura de los años ’70- se vuelve permeable a los métodos de análisis marxistas, parándose sobre todo en el análisis crítico del sistema de dominación que impide a la Nación y al pueblo argentino, su liberación. Quizás como sostiene Segovia (2007: 183) “la coordenada determinante del pensamiento de Sampay, antes y después de 1949: la elaboración de una teoría del Estado enraizada en la economía, como defensa a la explotación capitalista o imperialista”. Dentro de esa coherencia ideológica -más allá de los matices con los que la justifica- ha seguido los caminos de la experiencia de su pueblo, atravesando el proceso histórico sufrido por el peronismo, en un marco nacional y mundial que lleva a la radicalización propia de la época.

3. El gran desafío político de la Constitución de 1949.

Según Fernández de Castro[5], todos estaríamos dispuestos a suscribir los “tres magníficos elementos” del sistema liberal: el derecho de propiedad individual, la libertad personal y la igualdad ante la ley, si no fuera porque un primer examen revela la trampa que encierran, pues “estos tres principios sólo se aplican de verdad e íntegramente a un reducido grupo social, es decir, a la burguesía que los sustenta y defiende, que los ha hecho suyos, que los ha monopolizado y de los que priva a todos los demás”.

Mediante constituciones y leyes, el liberalismo –como ideología de la burguesía europea- había logrado establecer como telón de fondo de relaciones sociales un clima de libertad, pero en un marco de injusticia asentado en la naturalización del concepto absoluto de la propiedad y la creencia de que la mera acción privada -movida por el sólo interés personal e individualista- sería capaz de generar automáticamente un orden armónico. Por supuesto, la Constitución de 1853/60 adoptó esta concepción crudamente liberal, cuya consecuencia eran los dogmas de la propiedad privada absoluta y el “laissez faire” –que no es otra cosa que una aceptación incondicional de la división internacional de la producción y el trabajo-, que constituían su fundamento de economía política.

El peronismo con la construcción de su proyecto, como hecho maldito, pone en crisis estos dogmas sagrados del liberalismo económico. De modo que, para responder a esos anhelos, el primer desafío del peronismo era cómo, sin matar el clima de libertad -en lo que ella tiene de fecunda- entrecruzarla con el principio de igualdad necesario para vivir en un marco de justicia y que esa libertad no fuera para pocos. Este es el planteo central de la tesis del General Perón planteadas en el Congreso Nacional de Filosofía de Mendoza de enero de 1949. Dicho objetivo no podría lograrse sin afectar intereses concretos, cambiando el concepto mismo de propiedad en tanto base estructural del sistema. Esta idea es el núcleo de la concepción liberal, pues -en palabras del propio Alberdi[6]– “no bastaba reconocer la propiedad como derecho inviolable, porque ella puede ser respetada en su principio y desconocida y atacada en lo que tiene de más precioso; en el uso y disponibilidad de sus ventajas. (…) Teniendo esto en mira y que la propiedad sin el uso ilimitado es un derecho nominal, la Constitución Argentina ha consagrado en su artículo 14 el derecho amplísimo de usar y disponer de su propiedad, con lo cual ha echado un cerrojo de hierro a los avances del socialismo”.

Lo complejo de tocar ese núcleo fundamental de la Constitución liberal del ´53/60 -la propiedad privada era poder hacerlo dentro de los avances alcanzados por los sectores populares en la correlación de fuerzas, pues si el ímpetu de un constituyente se excede en ello, yendo contra la constitución real, estaría redactando letra muerta. Su capacidad creativa y su voluntad revolucionaria se hallan supeditadas a la política. Dado que en la concepción peronista lo político subordina tanto a lo económico, cuanto a lo normativo.

En la Constitución escrita de 1949 –como correlación de la experiencia concreta de transformaciones que se venían danto en la constitución material- se encuentran plasmados los nuevos derechos y reconocidos los nuevos sujetos, de manera que es clave en este sentido, los artículos referidos a los derechos de los trabajadores. Así se transita de la invisibilización de la relación laboral (propia de la Constitución liberal del 53/60) al reconocimiento del trabajador como sujeto de poder.

No obstante, el principal logro de dicha Constitución “no fue únicamente dar rango constitucional a los derechos de los trabajadores, sociales y económicos -lo que de por sí no es poca cosa-, sino especialmente el de crear los instrumentos para que el Estado pudiera viabilizar esos derechos por medio del ejercicio de la soberanía nacional. De este modo, la reforma sentaba las bases para un proyecto de Nación a largo plazo” (Azzali, 2014: 38). Así, el rol del Estado en la economía peronista dejaba de ser la “amenaza” de los intereses oligárquicos para constituirse en garantía de los intereses populares. Precisamente por eso consideramos al capítulo IV sobre la función social de la propiedad, la base sobre la cual se construyó el nuevo edificio constitucional, y por tanto, clave para entender su carácter revolucionario, la profundidad del proyecto e incluso el sentido filosófico del peronismo.

Sampay[7] plantea el carácter del desafío constituyente: “El Estado es para el hombre y no el hombre para el Estado”. Y partiendo de esta base regula en el más alto rango normativo una concepción del Estado profundamente distinta a la del liberalismo.

El nuevo texto constitucional significó un nuevo umbral alcanzado por el pueblo. Según el citado discurso inaugural de la Constituyente, Perón advierte con precisión: “Esta senda no es otra que la libertad individual, base de la soberanía; pero ha de cuidarse que el abuso de la libertad individual no lesione la libertad de otros y que la soberanía no se limite a lo político, sino que se extienda a lo económico o, más claramente dicho, que para ser libres y soberanos no debemos respetar la libertad de quienes la usen para hacernos esclavos o siervos”. Esas incitativas individuales, según Sampay, se hallan en el marco de una economía humanista asegurando un desenvolvimiento económico armónico para alcanzar el bien colectivo y lograr la libertad para el conjunto del pueblo -derogando a su vez la libertad de explotación- con eje en el Estado, en tanto expresión de intereses de las mayorías populares.

El punto vertebral en el que se articulan lo individual y lo comunitario, es el nuevo concepto sobre la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica, lo que significó la disputa desde el momento mismo de la convocatoria a la reforma. Aunque la oposición en actitud venal y oportunista, ejerciendo la política del tero, gritó en un lado y puso los huevos en otro. Y efectivamente con la excusa de que el único impulso era la reelección presidencial, renunciaron a ser parte del debate. Un debate que por cierto estaban perdiendo por goleada de cara a la sociedad.

El argumento entonces utilizado, cae por su propio peso considerando que depuesto el peronismo por una dictadura militar, rápidamente se derogaron las profundas modificaciones establecidas. Si el problema hubiera sido la reelección, alcanzaría con derogar el artículo 78 que la establecía.

Fue también la propia convocatoria a la Constituyente, objeto de las críticas de la oposición en su intento de invalidar la legalidad y legitimidad del nuevo ordenamiento constitucional, toda vez que la ley que establecía la necesidad de la reforma, fue votada en Diputados por dos tercios de los presentes, pues –según el art. 30- se consideró que no se exigía que esa mayoría sea de la totalidad de los miembros de la Cámara.

De la refutación de esta falacia se ha encargado largamente el Dr, Jorge Cholvis en sus escritos sobre la experiencia constitucional argentina y norteamericana, la doctrina y la jurisprudencia, anterior a la creación de esos cuestionamientos ad hoc.

Es llamativo que los mismos constitucionalistas que desde la cátedra universitaria impugnan la convocatoria de la Constitución de 1949, borrándola –en el mejor de los casos- de la enseñanza de nuestra historia constitucional, omiten mencionar el marco político en que se llamó a la convocatoria para la Constituyente de 1957 por un gobierno de facto, con la proscripción de las mayorías expresadas en el Partido Peronista y con un sinnúmero de dirigentes políticos de ese movimiento, presos y otros tantos fusilados apenas un año antes. Y, aun así, pretenden además enseñar en las casas de estudio que las cuestiones realmente importantes del constitucionalismo social quedaron contenidas en el texto constitucional en tan sólo una enumeración profusa de medio artículo, mediante la introducción del 14 bis. En ocasión de esa convocatoria se impusieron los votos en blanco, mientras que la de diciembre del 48, no fueron más del 4%. La fuerza política que saco más votos (recordemos que el peronismo estaba proscripto) en el 57 fue la Unión Cívica Radical del Pueblo (24,20%), mientras que para la convención constituyente del 49 el partido peronista obtuvo el 61,38% de los votos, triunfando en todos los distritos, quedando en segundo lugar -también en todos- el radicalismo, con el 26,86%.

4. La lectura peronista de la función social de la propiedad con rango constitucional

El Capítulo IV, no solamente es una institucionalización de unas nuevas reglas del poder sino también, a un mismo tiempo, fruto de la experiencia transformadora de los tiempos del primer peronismo en la concepción de la propiedad. En esto, consecuente con la mirada historicista y no iluminista: el derecho no crea la realidad, sino que plasma en el más alto rango legislativo una experiencia, una práctica, del ejercicio del poder.

El primer tópico de la comprensión de este capítulo como experiencia social, política y económica de ese proceso histórico es no separar los términos del mencionado título: “La Función Social de la Propiedad, el Capital y la Actividad Económica”. En otras palabras, la función social no solo es de la propiedad, también lo es del capital y por ende también de la actividad económica.

Pasemos a hacer un análisis pormenorizado de los tres artículos que componen el capítulo

Art. 38.- La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, está sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en, interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. La expropiación por causa de utilidad pública o interés general debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4°. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invención o descubrimiento por el término que le acuerda la ley. La confiscación de bienes que da abolida para siempre de la legislación argentina. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie en tiempo de paz.

La Constitución del ‘49 mantiene la redacción y el concepto en el art. 26 de la vieja Constitución (en su art. 14). Es decir, no cuestiona el derecho de usar y disponer de la propiedad, en carácter personal. Podemos decir que “esta Constitución no se propuso abolir el mercado sino desconocer al mercado como la institución garante del bienestar común y la libertad. La lógica del libre mercado totaliza la racionalidad instrumental, aquella que considera racional sólo el comportamiento humano basado en la búsqueda individual de determinados fines, sin analizar consecuencias y maximizando el bienestar personal. Acotar esta lógica e imponerle límites éticos y objetivos como los aplicados en el artículo 39 es cuestionar esa racionalidad, y supeditarla a otra racionalidad del bien común” (Landry y Putero, 2012).

El proyecto presentado para la reforma de la Constitución por el partido peronista planteaba la cuestión en su punto: “La propiedad no es inviolable ni siquiera intocable, sino simplemente respetable a condición de que sea útil no solamente al propietario sino a la colectividad”. El texto final quedó más atemperado.

Las disposiciones más interesantes del art. 38 se relacionan directamente con la propiedad de la tierra productiva, con una importancia muy relevante considerando que todavía la producción agropecuaria, basada en la propiedad privada de la tierra, seguía siendo el principal factor económico. Entonces le otorga al Estado un rol activo en la fiscalización y distribución para orientarla a fines productivos, estableciendo también el principio de que cada familia que cultiva el campo tiene que tener la posibilidad de convertirse en propietario de esa tierra.

Este artículo 38 es modificatorio del 17 del antiguo texto[8] y, además de propiciar el cumplimiento del apotegma peronista de que “la tierra debe pertenecer a quien la trabaja”, también sostenido por los radicales[9], introduce el criterio del interés general para justificar las expropiaciones. Son varios los artículos de la Constitución del ‘49 que plantean condicionamientos como por ejemplo el inc. 16 del artículo 68 –correspondiente a las atribuciones del Congreso; 67 en la numeración de 1853–, marca la atención que debe prestarse a la extinción de los latifundios y al correlativo desarrollo de la pequeña propiedad agrícola en explotación[10]. El principio de justicia social, que cruza transversalmente a la Constitución justicialista, es también rector en lo que hace a la propiedad de la tierra productiva como cuestión central. Y luego se refiere a la propiedad intelectual y reafirma su protección por el término acordado por la ley, en el mismo sentido que el viejo artículo.

La confiscación de bienes que había sido abolida en la Constitución del ‘53/60 y en la del 49 se mantiene en esa situación. En cuanto a las requisas de los cuerpos armados sigue la misma línea, aunque se le agrega la salvedad que es en tiempos de paz, con lo cual deja abierta la puerta en los tiempos de guerra, salvaguardando, así, las necesidades derivadas de la defensa nacional

Art. 39.- El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino.

Si el art. 38 sienta en su primer párrafo las bases generales del capítulo, el artículo siguiente lo complementa, estableciendo el principio que el capital está al servicio de la economía y a la economía al servicio del hombre, dando vuelta la dogmática propia del capitalismo. De este modo, el capital ya no tiene como horizonte su propia reproducción, sino que le es impuesta constitucionalmente una restricción para tolerar su reproducción: el bienestar del conjunto del pueblo. Es el pueblo argentino, en última instancia, quien debe beneficiarse y al mismo tiempo, ser el límite de la explotación del capital. Esa función social se traduce en que el capital no puede ser empleado fundamentalmente para la explotación y la exclusión del hombre.

Art. 40. – La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios.

Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine. El precio por la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión, y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados también como reintegración del capital invertido.

La importancia crucial y el peso específico de este artículo, al que Scalabrini Ortiz denominó el bastión de la soberanía, requiere un análisis particularizado.

Lo primero que reitera y afirma es la justicia social no como una meta aspiracional sino como un criterio interpretativo constitucional. Tan vigente y vigente en sus consecuencias como el principio in dubio pro operario de la legislación laboral. En otras palabras, todos los derechos y obligaciones constitucionales deben ser pasados por ese tamiz que establece una jerarquía valorativa de sus preceptos.

El peso del artículo 40 más allá del principio general de justicia social referido, establece una de las cuestiones fundamentales como la relación entre la propiedad privada entendida como la libertad de mercado y el papel del Estado en la economía. Lo que hace este artículo es definir claramente el rol necesario en la economía del Estado, cuando afirma que no sólo puede intervenir (que ya de por si es mucho más que la función que le otorga el liberalismo de controlar, como mucho), sino además dice explícitamente que puede monopolizar una actividad. En realidad debió decir mantener la exclusividad porque el monopolio y el oligopolio solo lo pueden hacer las empresas en función de un interés particular en desmedro del interés general.

También se recoge el principio de la actividad privada como impulso principal de la economía. Vemos la naturaleza de esa tercera posición del peronismo, que así como contempla la nacionalización a través del Estado, su límite es no matar la libre iniciativa. El capitalismo o dicho en categorías de Astesano los sistemas privatistas, han tenido siempre en esta libre iniciativa personal un impulso importante de su productividad, que se ha demostrado eficaz en la resolución de problemas de la humanidad, por sobre los sistemas colectivistas, aunque también y al mismo tiempo fuente de las más profundas injusticias. En esta Constitución esta libre iniciativa tiene un límite claro: “siempre y cuando no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios”. Dicho en otras palabras se trata de una normativa contundentemente antimonopólica[11].

Pero hay un tema que dada su trascendencia por determinación constitucional no puede estar sino en manos del Estado: el comercio exterior. Es decir, este es quitado expresamente de la libre iniciativa (en realidad del beneficio de un puñado de empresas nacionales y extranjeras que desde tiempos del establecimiento del modelo agroexportador se han quedado con la parte del león de la producción agrícola).

Va a ser a través del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI) como la nacionalización del comercio exterior de granos derrama sus beneficios en el conjunto de la sociedad. Fue el instrumento a través del cual el conjunto de los argentinos por medio del Estado Nacional hace propia una parte importante de la renta agraria diferencial que hasta entonces quedaba exclusivamente en manos de empresas y también de un pequeño grupo de familias dueñas de la tierra. Esto lo hace basando en la diferencia entre los precios locales (a los que compra las cosechas) y los internacionales (a los que la vende). Todo ello, haciéndose de divisas que permiten con créditos blandos el financiamiento de la reconversión industrial de nuestro país, a través de la importación solo de bienes de capital.

Finalmente usa las categorías de propiedades “imprescriptibles e inalienables” de la Nación para los recursos naturales, mencionado expresamente a todas las fuentes de energía. Pero donde se extiende más allá, afectando privilegios, lo cual irrita al capital y a los intereses de los países dominantes, es cuando dice que “los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación”. Sin propiedad ni concesiones los intereses estratégicos de la inversión directa extranjera condicionante en estas áreas es imposibilitada. Esto implicó una legitimación de las políticas de nacionalizaciones que venía desarrollando el peronismo, así como también da pie para las nacionalizaciones que restaban. La importancia de esta parte del artículo es precisamente porque cuando se hablaba de servicios públicos se hacía una referencia concreta al capital extranjero, que no sólo dominaba la inversión en esas áreas, sino que además había condicionado nuestra estructura económica a partir de ello, tal como lo había probado Raúl Scalabrini Ortiz en su meticuloso estudio de los ferrocarriles en manos de los ingleses.

Así interpreta el mencionado artículo 40 el propio Sampay (2013: 20): “nacionaliza los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de las vegetales; nacionaliza, también, los servicios públicos esenciales, y prohíbe, para lo futuro, su enajenación o concesión a particulares, mandando transferir al Estado los que estuvieran en manos de ellos. Con esto, la Constitución no establece un régimen de monopolio estatal rígido para la explotación de los servicios públicos en general, sino que se limita a prohibir su concesión a empresas capitalistas, esto es, montadas sobre el interés del lucro privado, y deja expedita la vía, por ejemplo, para formas cooperativistas de nacionalización”.

El trato del capital extranjero es una de las claves para entender los cambios a la concepción de la propiedad porque se trata del gran capital realmente existente y hegemónico en la sociedad argentina hasta mediados del siglo XX. La constitución pensada por Alberdi tenía precisamente el sentido contrario. Alberdi decía explícitamente en “Bases y puntos de partida” que el objetivo de fortalecer al Poder Ejecutivo “con todo el poder posible” para “defender y conservar el orden y la paz” necesarios para facilitar la “inmigración del capital” que es “la varilla mágica que debe darnos población, caminos, anales, industria, educación y libertad” (Alberdi, 2009: 137).

El propio Alberdi[12] da las coordenadas para comprender el sentido de la concepción de propiedad que el sistema constitucional argentino originario que se estaba rompiendo: “La Constitución federal Argentina es la primera en Sud América (…) que ha consagrado principios dirigidos a proteger directamente el ingreso y establecimiento de capitales extranjeros.”. El Alberdi de su etapa liberal, pretendía así dar por concluida (con esperanza de que fuera en forma definitiva) una discusión que arrancó desde el origen mismo de nuestro Estado, desde la concepción de que sobre este suelo patrio había que conformar un Estado Nación. La discusión cruza, incluso los tiempos de la revolución de mayo. Mariano Moreno, a quien curiosamente reivindican los liberales, lo dijo con todas las letras: “Los pueblos deben estar siempre atentos a la conservación de sus intereses y derechos y no deben fiar sino en sí mismos. El extranjero no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas pueda proporcionarse. Recibámoslo enhorabuena, aprendamos las mejoras de su civilización, aceptemos las obras de su industria y franqueémosle los frutos que la naturaleza nos reparte a manos llenas, pero miremos sus consejos con la mayor reserva y no incurramos en el error de aquellos pueblos inocentes que se dejaron envolver en cadenas en medio del embelesamiento que les habían producido chiches y abalorios”.

Las fuentes de energía son puestas en la propiedad del Estado a nivel nacional, sin embargo, hace la salvedad que corresponde a las provincias una participación a convenir de sus productos, respetando así el federalismo[13]. La única excepción a la propiedad estatal de los recursos estratégicos, no menor por cierto, la pone en “los vegetales”. Es decir, deja afuera a la producción agrícola, pues la correlación de fuerza de la sociedad no le permitió avanzar sobre ese recurso más que en la medida de nacionalización de su comercialización exterior, tal como hemos visto. Si tenemos en cuenta que el proyecto de constituir la exclusividad en la producción petrolera, en manos de la empresa estatal YPF, no sólo no pudo pasar tranquilamente en el Congreso, sino que además fue una de las causas del derrocamiento de Yrigoyen en 1930, podemos ver la trascendencia de esta parte del artículo.

No obstante, lo más revolucionario del artículo 40 está en sus párrafos finales, pues no sólo es una norma fundamental cuando establece la propiedad del estado de los servicios públicos estratégicos sino que también plantea -como dice Sampay- la obligación de nacionalizar los que aún estén en manos del capital extranjero: “comprarlos o de expropiarlos mediante el pago de un precio justo por el Estado, cual es el de abonar el costo de origen de los bienes afectados al servicio público, menos lo que las empresas hubieran amortizado del capital invertido, considerando también como amortización del capital aquellas ganancias que no hubieran sido justas y razonables, puesto que como la explotación de los servicios públicos constituye un monopolio, el precio que los usuarios deben pagar por esos servicios no puede quedar librado al arbitrio del concesionario, sino que debe ser justo y razonable. De manera que todo cuanto las empresas concesionarias hubieran cobrado excediéndose de ese criterio de racionalidad y de justicia, constituye una expoliación del pueblo, una violación flagrante de su obligación fundamental contraída en el acto de encargarse de la prestación del servicio, y es por ello que aquellas ganancias espurias deben volver al patrimonio del pueblo en el momento de pagarse su expropiación” (Sampay. 2012b: 185).

Esta fórmula fue, sin duda, lo que más puso en guardia al capital imperialista. Su ejemplo podía ser peligroso, para sus intereses expoliadores y podía cundir en el resto de Nuestra América.

Antes de la fórmula de la Constitución de 1949, toda expropiación y nacionalización debía ser con una indemnización pagada previamente[14]. Y como dice el gran jurista argentino: “La exigencia de que se pague con anterioridad el valor íntegro del bien privado que se transforma en bien público, es el corolario de considerar que los bienes son de absoluta pertenencia del dueño y que la intangibilidad de la propiedad privada, instrumento de la libre actividad económica, es el fin último que causa la Constitución de la comunidad política” (Sampay. 2011: 178).

Por eso es que decimos que en este último párrafo está la cuestión sustancial en relación a la propiedad y, especialmente, a la propiedad monopolista o de capital imperialista, pues establece el criterio por primera vez (que va a ser tomado en consideración después por el proyecto de la Constitución socialista chilena impulsada por Salvador Allende[15]) en el más alto nivel normativo (es decir, con rango constitucional[16]) de cálculo del costo de las empresas o servicios nacionalizados presumiendo que “el precio por la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión, y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados también como reintegración del capital invertido”. En otras palabras, la nacionalización de los grandes monopolios con el fin estratégico de recuperación de soberanía y desarrollo económico endógeno se realiza con un procedimiento de indemnización a largo plazo, cuyo cálculo monetario compensatorio se rige no por las reglas de mercado, sino tomando en cuenta el precio de origen de la empresa, menos todo aquello que pertenece a la comunidad y que el concesionario se apropió como ejercicio de su monopolio, es decir, teniendo en cuenta la amortización del capital fijo, las ganancias usurarias y la falta de reinversión productiva, que siempre cruzan el ejercicio concreto de los monopolios del gran capital.

La genialidad y la propuesta revolucionaria de Sampay radica allí en invertir la cuestión partiendo no de la sacralidad de la propiedad privada, sino de la prioridad del Estado en función de representar la justicia y el bien común, a la hora de cotizar el precio de los bienes o servicios apropiados o concesionados al capital privado, sobre todo en nuestro país, capital extranjero e imperialista. Ahí se ve la verdadera finalidad de la Constitución del ‘49 mientras que la del ‘53/60 garantiza el carácter absoluto de la propiedad privada con el objetivo de atraer a los capitales de los países dominantes, la Constitución justicialista se plantea no sólo recuperar el control de los resortes estratégicos, sino que –además- establece un criterio de cómo estos deben ser pagados, partiendo de la explotación que de estos recursos ya fue hecha por las empresas foráneas. Sus argumentos los expone con meridiana claridad en un artículo escrito en la década del ‘70 sobre la influencia del art. 40 de la Constitución argentina de 1949 sobre el proyecto de la Constitución chilena de 1971 de Salvador Allende. Así expresa su base argumental: “Para desarrollar la economía a fin de que todos y cada uno de los miembros de la comunidad gocen plenamente de los bienes materiales y culturales de la civilización, es indispensable que los recursos y los medios de producción sean utilizados, a tenor de una planificación política, con miras a alcanzar dicha meta. Para esto, esos recursos y medios deben ser convertidos en bienes públicos, porque si quedan en el dominio de los particulares son utilizados, según enseña la experiencia, para conseguir macias ganancias y no el bienestar general” (Sampay, 2011: 171)

La propiedad en general, no solamente la de los medios de producción, se halla condicionada por la idea de la función social. Es decir, aun en la propiedad no monopólica, la Constitución de 1949 la somete a la teoría del abuso del derecho[17]: “Los abusos de esos derechos (reconocidos por la Constitución) que perjudiquen a la comunidad o que lleven a cualquier forma de explotación del hombre por el hombre, configuran delitos que serán castigados por las leyes” (artículo 35). Así lo explica Sampay: “Elevamos, pues, a categoría constitucional el principio de abuso del derecho, consagrado en algunos Códigos civiles modernos, pero vamos más lejos todavía, porque consideramos delito la falta de solidaridad social, el uso abusivo de la libertad personal, y si con el nuevo concepto de propiedad asentamos la piedra sillar de un nuevo Código civil -porque si se exceptúan los derechos de la familia, el Código civil no es más que la reglamentación del derecho de propiedad, como lo demuestra el Código de Napoleón, animado por el concepto individualista de la propiedad privada-, lanzamos con esto las coordenadas del nuevo Código penal, donde tendrán sus capítulos los llamados delitos económicos -infracciones al orden económico-social por abuso del derecho de propiedad y de la libertad de comerciar- de la misma manera que tendrán los suyos los delitos cometidos, verbigracia, por falta de asistencia familiar; así que el usurero, el explotador del hombre, el que negocia con el hambre de otros, el mal padre, hallarán su castigo en el nuevo Código penal y no sólo, como en ; el mundo burgués, en el Infierno de Dante” (Sampay, 2011: 133).

5. ¿Transformó el peronismo la estructura de la propiedad?

En su último libro, “Constitución y Pueblo”, Sampay plantea que para que existan las verdaderas condiciones para una reforma exitosa de la Constitución escrita, impulsada desde los sectores populares, tiene que empezar a transformarse antes la estructuración de la propiedad. En este sentido, el peronismo se torna revolucionario en la medida en que rompe el orden oligárquico para la configuración de una nueva Constitución real, con participación popular efectiva y la extensión de la propiedad, que no es un reparto de las tierras de la oligarquía terrateniente, como plantea consignista y simplificadamente la izquierda dogmática, sino el cambio de matriz productiva del país, producto del proyecto industrialista con justicia social. Pero fue, sin dudas, en la transformación del rol del Estado en la economía, donde se halla la sustancia del cambio revolucionario producido.

“En síntesis -afirma Sampay (1973: 122)-, la llamada “Constitución de 1949” se proponía hacer efectivo el gobierno de los sectores populares, a liberar al país del imperialismo, estatizando el manejo de los recursos financieros, de los recursos naturales y de los principales bienes de producción, con la finalidad de ordenarlos planificadamente para conseguir un desarrollo autónomo y armónico de la economía, que conceda el bienestar moderno a todos y a cada uno de los miembros de la comunidad”.

Sin embargo, y más allá del manto de silencio con el que se trató de desaparecer ese texto constitucional, ha quedado en la memoria colectiva que allí se consagraron únicamente los derechos sociales. Ese reduccionismo se agrava además cuando se pretende sostener que el artículo 14 bis, recogió los mismos derechos. La reforma del 57 no sólo recoge una ínfima parte sino que además es mera enunciación de derechos, dado que no contiene norma alguna que suponga una política económica para su efectivo cumplimiento. No olvidemos que si los derechos individuales de inspiración liberal comprometían al Estado a la abstención, los económico-sociales lo obligan a la acción positiva del propio Estado como garantía de los intereses populares y nacionales.

En síntesis, podemos afirmar que toda Constitución supone una concepción de la economía política. Con las reglas económicas de la Constitución del 49 se rompen los dos espejos sobre los que se fundamenta la estructuración de la propiedad en el ordenamiento constitucional del 53/60: la libertad del capital extranjero para incidir en la subordinación de la economía nacional y la absolutización de la propiedad privada en el derecho interno. Tal como decíamos, la propiedad es la clave para decodificar la concepción de un régimen político sobre las relaciones de poder.

En coherencia con la Constitución peronista, aunque ya inspirado por el peronismo revolucionario, Sampay entiende en la última etapa de su vida, que el camino de la economía política para la liberación nacional y social no era el de la transferencia indirecta de la renta agraria diferencial para dar origen a una supuesta burguesía nacional, sino que la economía debía estar fundamentalmente en manos de empresas públicas, expropiadas al sector privado. Recordemos que luego de la caída de Perón, a partir de Frondizi y el desarrollismo como ideología de la burguesía industrial, nuestro aparato productivo se había desnacionalizado y estaba compuesto mayoritariamente por corporaciones multinacionales, de origen predominantemente norteamericano.

En consecuencia, para esta línea de pensamiento y acción, la recuperación por parte del Estado de los recursos naturales era el paso previo e indispensable para transformar las estructuras económicas de la Argentina y dicha transferencia debía ser conducida por los sectores populares organizados. En la concepción peronista, es la economía la que se subordina a la política, asumida desde un Estado que defiende los intereses de la Nación en generales y de los trabajadores en particular. Dicha intervención no es subsidiaria sino estructurante, imponiendo las reglas de acuerdo a su hegemonía social.

En la práctica peronista, cuando se habla de la función social de la propiedad se encuentra la solución de poner en manos del Estado los recursos estratégicos, estableciendo así el primer escalón para restituir la dignidad humana de las mayorías populares hasta entonces excluidas económica, política y socialmente. El Estado –el mayor propietario de aquellos años- es controlado por el pueblo, sobre todo por quienes imponen mediante el voto su proyecto nacional desde el gobierno.

Además se inicia un insoslayable proceso de extensión de la propiedad que empodera a amplios sectores, rompiendo las restricciones del sistema de la propiedad del viejo régimen. Está claro que el centro de atención y articulación social en el peronismo reside en el trabajo, y mediante él se extiende la propiedad, pues no debemos restringir este concepto a los latifundios o los medios de producción sino que también debemos abordar el acceso a la propiedad que antes les estaba vedado a las mayorías populares y que a partir de ese momento será el producto de su trabajo.

La manera entonces de hacer partícipes a los nuevos actores que se incorporan a la política configurando un nuevo bloque de poder hegemónico, implica una ampliación no del derecho de propiedad (siempre abstracto y contenido también en las legislaciones liberales) sino de la ampliación efectiva de la idea misma de propiedad para un número mayor de personas que no son solamente los miembros de la burguesía –como en la práctica europea- o de la oligarquía –como en nuestra historia concreta-. No obstante, debemos reconocer que nuestro análisis sería incompleto si no consignamos que en esta extensión de la propiedad los primeros gobiernos peronistas no lograron avanzar sobre el núcleo de poder de sus enemigos, la oligarquía terrateniente.

No cabe dudas que el peronismo originario constituyó un proyecto de país sustancialmente distinto del llamado modelo agroexportador dependiente del mercado mundial, sólo desde un análisis superficial y dogmático se puede sostener que son secuencias indiferenciables en el marco de una disputa inter-burguesa. Ahora bien, cabría preguntarse si esa práctica de país industrializado y con justicia social, truncada a sangre y fuego por la reacción oligárquica de 1955, impactó cambiando la estructura de la propiedad.

El ejercicio de poder real y fundante implica la creación de la estructuración jurídica del Estado, allí se afirman y condensan luchas sociales, políticas y culturales que van construyendo en las variantes correlaciones de fuerzas. Por ende, sostenemos que quien accede al gobierno ejerce en gran medida el control del Estado y empieza, también a darle forma, en la medida que impregna la institucionalidad de su propio proyecto de país.

Para todos los países sometidos a la colonialidad del poder instaurada a partir del dominio mundial colonialista europeo y sus sucedáneos (imperialismo y globalización) la ruptura con las condiciones de esa dependencia implica el objetivo de primer orden. Ello conlleva un quiebre con las determinaciones de la colonialidad del conocimiento, incluso con aquellas zonas del pensamiento crítico europeo, que basan en sus versiones dogmáticas al análisis de los modos de producción como absoluto. Sin ruptura del orden colonial que está en la esencia de la apropiación del excedente de los países sometidos a la colonialidad y su transformación en subordinados, económica, cultural e incluso socialmente (división internacional de las formas de apropiación del trabajo).

El primer peronismo configura los primeros pasos en esta ruptura que permiten que se enarbolen los intereses nacionales, rompiendo a la vez con una mirada colonizada de sus problemáticas y con la dependencia económica estructural. En ese sentido John William Cooke desde el congreso de aquel entonces es claro: “Hicimos la revolución que podíamos y teníamos que hacer: la anticolonialista”. Sin esta ruptura que implica finalmente una nueva epistemología, pero a la vez es imposible que arranque desde ella, la justicia social como objetivo material de realización de un proyecto político de base popular es francamente imposible.

Por eso el nacionalismo popular de los países periféricos, a diferencia del carácter imperialista del nacionalismo de los países centrales –tal como lo plantea Ricardo Carpani en su libro “Nacionalismo burgués, nacionalismo revolucionario”, es siempre una búsqueda enmarcada en los caminos de su liberación y fundamentalmente una actitud defensiva de su autorregulación política y económica.

En este sentido, el proyecto de país de aquella colonia próspera –matriz de la Constitución real hasta la llegada del peronismo- puede tener ventajas en el crecimiento de la economía pero el bienestar se restringe para los sectores dominantes que vive en las condiciones de los ricos de la metrópolis, pero a la vez su gran debilidad es que sigue la suerte del o los Estados que la dominan cuando ellos pierden la hegemonía mundial.

El principio de justicia social, base del modelo peronista para el proyecto nacional, fue el núcleo de los objetivos inmediatos, que fueron condicionando las decisiones y la modelación de la sociedad.

La idea gramsciana según la cual la hegemonía consiste en lograr la dirección de la sociedad por medio de un dominio abarcador tanto de las relaciones de producción como del ámbito de la cultura en general, para analizar los cambios en la estructura de la propiedad, la pensamos como una matriz superadora del concepto marxista dogmático de pensar la sociedad desde la idea de la propiedad de los medios de producción en manos de la burguesía.

Nadie puede negar que la propiedad es, fundamentalmente, el instrumento a través del cual ciertos sectores dominantes se apropian del trabajo de las mayorías populares, para la utilización del excedente en su propio beneficio. En el modelo agroexportador –proyecto de país al que se enfrentó el peronismo- es fácil comprender que los dueños de ese medio de producción (la tierra) –a través del marco jurídico constitucional de la propiedad privada en términos absolutos- fueron construyendo en el siglo XIX la base de la configuración de la hegemonía de la oligarquía terrateniente. La crisis imperial británica y sus consecuencias la industrialización por sustitución de importaciones empezó a poner en crisis ese proyecto hegemónico y con él a sus clases dominantes.

Con el peronismo aparecen nuevos actores: los trabajadores industriales, que multiplican su número en la ISI, pero que lo hacen en progresión geométrica en la medida en que la industrialización es una política estratégica impulsada por el gobierno nacional (planes quinquenales) y por otro lado la irrupción del Estado como nuevo actor económico que pasa al centro de la escena en la producción de riqueza. Esto último es así, no sólo defendiendo el interés nacional en la relación con otros Estados –cuestión no menor en un país periférico- sino propiamente en su rol económico, es decir, a partir de las nacionalizaciones que lo convierten en el mayor empleador, el mayor productor de la sociedad, el mayor investigador y desarrollador de la ciencia y la fabricación industrial. Monopolizando a su vez los servicios públicos, el comercio exterior, el sistema bancario y el financiero, entre otras cuestiones, con rango constitucional.

Ese nuevo rol es el de ordenador de la sociedad, Perón -especialista por inclinación profesional en organización- plantea su papel de planificador que se parece más al rol asignado por el llamado socialismo real que al bloque capitalista, incluso en su etapa keynesiana, en tal sentido señala que “debemos ir pensando en la necesidad de organizar nuestra riqueza, que hasta ahora está totalmente desorganizada, lo que ha dado lugar que hasta el presente el beneficio de esa riqueza haya ido a parar a manos de cuatro monopolios, mientras los argentinos no han podido disfrutar siquiera de un mínimo de riqueza. (…) Se habla de economía dirigida. Y yo pregunto ¿dónde la economía es libre? Cuando no la dirige el Estado, la dirigen los monopolios, con la única diferencia de que el Estado lo puede hacer para repartir los beneficios de la riqueza entre los catorce millones de argentinos, mientras los monopolios lo hacen para ir engrosando los inmensos capitales de sus casas matrices, allá lejos, en el extranjero” (Perón, 1946: 21).

El peronismo inició un proceso intenso de recuperación soberana de las principales empresas del país que se encontraban en manos extranjeras, fundamentalmente las que brindaban servicios públicos, transporte y energía. Las nacionalizaciones son un instrumento básico de recuperación de la autonomía respecto del capital imperialista en los países dependientes, pero acaso la estrella fue la de los ferrocarriles mayormente en manos británicas y que fueron comprados con libras inconvertibles (a las que habían congelado, licuando la deuda con cada devaluación) que nos debía Inglaterra desde la Segunda Guerra interimperialista.

Dicho proceso nacionalizador, le permitió no sólo ganar independencia en las decisiones económicas sino también transformar sustancialmente los actores principales de la propiedad, con la excepción la propiedad de la tierra. Aunque en este área los beneficios del ejercicio de la propiedad se fueron regulando y socializando a través de la creación del IAPI. El punto sobre el que queremos poner el acento es en el enorme proceso de trasferencia de la propiedad de manos del capital privado y extranjero a manos del Estado Nacional. A través de este mecanismo se financió el proceso de industrialización como fundamento de una nueva estructura económica y de una nueva forma de estructuración del poder.

Según Hernández Arregui, “Las nacionalizaciones insumieron en 5 años $3240 millones y se importaron bienes de capital por más de $14.000 millones. Durante el régimen de Perón, más de $3500 millones de dólares se invirtieron a liberar al país a fin de convertirlo en una nación soberana. (Hernández Arregui, 2011: 333). Al respecto, el constitucionalista Jorge Cholvis explica la importancia de este proceso, pues en “la medida en que se recupera el capital y se produce la repatriación de la deuda, no sólo se gana en autonomía de decisiones, sino que se evitan las salidas de fuertes montos de oro y divisas en concepto de amortizaciones, utilidades e intereses. Las nacionalizaciones peronistas y la cancelación de la deuda externa, permitieron modificar sustancialmente la estructura del pasivo del balance de pagos, reduciendo el monto de divisas que antes se abonaba por la prestación de servicios en manos foráneas, intereses de la deuda externa, gastos de seguros y fletes abonados a empresas del exterior. El grado de enajenación de la economía argentina había llegado antes a tal extremo que no sólo una parte esencial del capital estaba en manos extranjeras, sino que además nuestro ahorro financiaba al capital extranjero” (Cholvis, 2012: 52).

Un hito clave en la recuperación soberana fue el decreto N° 8.503 del 25 de marzo de 1946 mediante el cual –apenas un mes después del triunfo electoral de la fórmula Perón-Quijano- se nacionalizó el Banco Central de la República Argentina que era hasta entonces un instrumento del capital extranjero, particularmente británico. Por su intermedio el Estado Nacional ejerció un efectivo control de todas las operaciones de cambio, tanto oficiales como privadas, recuperando la decisión sobre el volumen y los usos del crédito, así como los depósitos bancarios que también se nacionalizaron. Esta decisión se consolidó con la Constitución del 49 y posteriormente se reformó la vieja organización bancaria mediante la ley 13.571 que en buena medida fue una bajada a la tierra del nuevo y sustancial artículo 40 del texto constitucional.

Cabe señalar que políticas monetarias, de crédito, las cambiarías y las financieras formaban parte de un plan integral de desarrollo productivo estratégico, contenido en el primer Plan Quinquenal, para promover la redistribución del ingreso nacional y el mercado interno, la industria manufacturera local y el trabajo como núcleo del que se desprenden un haz de derechos.

En consecuencia, toda la nacionalización en general de la economía le permitió al Estado tener la espalda suficiente para fortalecer y orientar la economía hacia el mercado interno y para eso debió hacer una extensión de la propiedad (aunque aquí no estemos hablando de la de los medios de producción), pues si ella no hay consumo de masas. Esa autonomía económica se sustenta en la soberanía política, pero al mismo tiempo la capacidad de autodeterminación política del pueblo sólo puede sostenerse en el tiempo, en un proyecto de país con una sólida base económica independiente e industrializada. Este será el grado de desarrollo autónomo de una nación que rompe, en aquel entonces, con la división internacional de la producción (rompiendo el modelo agroexportador con la industrialización) y del trabajo (extendiendo la relación salarial casi al conjunto de la población económicamente activa, en parámetros que por entonces solo son comparables con los norteamericanos y los europeos).

Se trata de una concepción política de la economía y la propiedad. En este sentido, Scalabrini Ortiz –parafraseando a Descartes- dirá que “tenemos industria, luego nuestra Nación existe” vinculando la necesidad de la industrialización como clave para la autonomía política y económica del país o, mejor dicho, para su liberación nacional.

Precisamente por eso es que el centro de la política económica del peronismo tuvo como eje troncal profundizar la industrialización substitutiva de importaciones que venía dándose desde el período de entreguerras, pero ampliando el mercado interno a través de una redistribución del ingreso, que extendía la propiedad y empoderaba a los sectores populares. Aunque no podemos obviar que este proyecto de país no estaba exento de disputas en su propio seno, mientras por fuera se encuentra la reacción de los propietarios de la tierra que quisieran retrotraer la cuestión anterior a 1943, existen a su vez sectores – muchas veces conviven dentro del propio movimiento nacional – que creen que el proceso de industrialización no se tiene que hacer empoderando y otorgando propiedad a los trabajadores. Un claro ejemplo de ello, fue el Congreso de la Producción de 1954 impulsado por la CGE defendiendo la idea de que un aumento de la productividad sea concentrado exclusivamente en el bolsillo de los empresarios, reclamo motivado a raíz de la caída de la tasa de rentabilidad empresarial en la última parte del primer peronismo. John William Cooke alcanza a apreciar el doble plano de esta disputa: “Es necesario vigilar ese proceso de industrialización porque, por un lado, hay interesados en que este siga siendo un país; agrícola ganadero exclusivamente y, por otro lado, hay interesados en que ese proceso industrial redunde en beneficio de pequeños grupos económicos” (Cooke, 2007: 90).

Las mencionadas nacionalizaciones fueron financiadas fundamentalmente con las reservas acumuladas durante la Segunda Guerra mundial, aunque además los ingresos públicos habían crecido sustancialmente a partir del momento que, como decía Perón, las riquezas no apuntaban para afuera sino para adentro del país.

Esto permitió no recurrir al financiamiento a través del aumento de tarifas y, además, que muchos servicios de primera necesidad -como el agua potable, la energia y el transporte- estuvieran incluso subvencionados como forma indirecta de aumentar los ingresos reales de las mayorías populares. Así, “En la estructura de gastos e ingresos del Estado se verificaron modificaciones importantes vinculadas con los objetivos de redistribución de riquezas, justicia social y de impulso del desarrollo industrial” (Zaiat y Rapoport, 2003: 308).

Consecuentemente, el Estado nacional no sólo se convertía en el principal poseedor de propiedad de medios de producción en nuestro país, sino que también encaró fundamentales obras de infraestructura social -educación, salud, vivienda, asistencia social- de modo que un 34% de las inversiones del Estado se destinaron a asignaciones de carácter social, con particular intensidad en el período 1945-1949” (Cholvis, 2012: 56). Se fue así desarrollando un sistema de salario indirecto, es decir de transferencia de riquezas de los bolsillos de los dueños de la propiedad a los trabajadores en general, mediante esas obras de infraestructura, el régimen de jubilaciones y políticas públicas de educación y recreación (muchas en manos de los sindicatos), sumado a los mecanismos directos que parten de la fijación de salarios mínimos , vacaciones pagas, aguinaldos y convenios colectivos de trabajo que imponían pautas en las relaciones laborales colectivamente.