(*) Por Damián Descalzo

Introducción

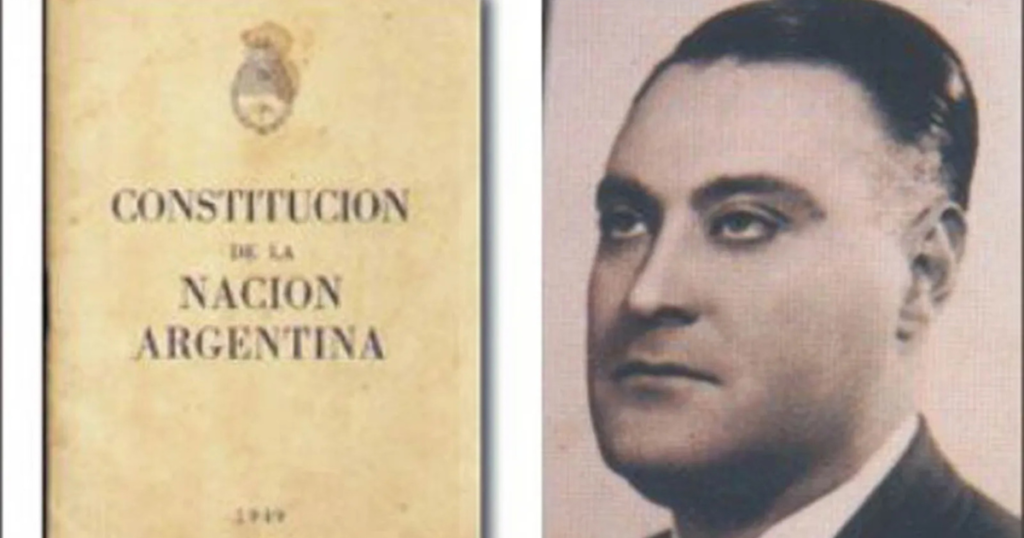

En el presente artículo se analizarán diversas reflexiones de Sampay sobre el concepto de Constitución y sobre su legitimidad. Se tomarán tres textos del autor a tales fines; todos están datados en los últimos años de su vida. En ellos sintetiza y profundiza nociones sobre una temática que lo ocupó desde su juventud.

En primer lugar, se trabajará sobre ¿Qué Constitución tiene la Argentina y cuál debe tener?, (Sampay, 1974) que apareció publicada en Constitución y Pueblo, en 1973, pero que fue una conferencia dada en Tucumán, algún tiempo antes.

También se analizará un fragmento de su obra, publicada en 1975, Las Constituciones de la Argentina (1810-1972), titulado ¿Qué es una Constitución Democrática? (Sampay, 1999).

Por último, Legitimidad de la Constitución, un escrito que quedó inconcluso al momento del fallecimiento de nuestro autor y que se publicó en forma póstuma en 1978, en la revista Realidad Económica (Sampay, 1999).

Concepto aristotélico de Constitución

En el primero de los artículos mencionados, Sampay señala que primero se debe definir qué significa una Constitución. A tal fin, recurre al concepto dado por Aristóteles hace casi 2500 años. El Estagirita sentenció, según Sampay (1974:101), que la Constitución es la ordenación de los poderes gubernativos de una comunidad política soberana, de cómo están distribuidas las funciones de tales poderes, de cuál es el sector social dominante en la comunidad política y de cuál es el fin asignado a la comunidad política por ese sector social dominante. Y toda vez que el sector social dominante conforma el régimen político, Constitución y sector social dominante significan lo mismo (Sampay, 1974:101).

Entonces, Constitución es:

a) Ordenación de los poderes de una comunidad política.

b) Distribución de las funciones de esos poderes.

c) Sector social dominante.

d) Fin que busca ese sector socialmente dominante.

Pero, en definitiva, el sector social dominante es el que determina lo que la constitución es.

La idea de nuestro autor es determinar qué sector social es el más apto para estructurar una Constitución justa, entendiendo por tal:

La institucionalización del predominio del sector de la población históricamente eficiente para ordenar la actividad social y los recursos sociales con vista a lograr que todos y cada uno de los miembros de la comunidad tengan los bienes necesarios para desarrollarse plena e integralmente (Sampay, 1974:102)

En definitiva, qué sector social debe tomar el poder político para que se beneficie a la totalidad de la población.

Más adelante, hace una caracterización del texto constitucional de 1853 y realiza un breve recorrido histórico para responder qué sector social ha predominado a lo largo de la historia de nuestro país, y qué intereses se han privilegiado. Nuestro autor señala que la Constitución Nacional de 1853 fue dictada por la burguesía liberal del siglo XIX. Su finalidad era instaurar un “orden” oligárquico basado en la obediencia total a las leyes dictadas por los intereses de las minorías privilegiadas y en entregar los recursos naturales y financieros del país al capital extranjero. Critica fuertemente, a su numen intelectual, Juan Bautista Alberdi, quien, en su obra que la inspiró, titulada “Bases”, llamó “varilla mágica” al capital extranjero; atacó al sistema democrático promoviendo “la supresión de los derechos de la multitud” y aconsejó el voto elitista y oligárquico (Sampay, 1974:103-104). En consecuencia, Sampay (1974:104) la caracteriza a la promulgada en 1853, como una Constitución oligárquica, esto es “una estructura política en la que predominan los ricos con el fin de invertir en su provecho todo lo que pertenece a la comunidad y en la que los pobres, explotados, no tienen acceso a la autodeterminación colectiva”

Pero no sólo era un texto de naturaleza oligárquica sino también pro-imperialista, toda vez que “con la concesión de las libertades económicas y garantías excepcionales al capital extranjero, fue la puerta abierta por donde penetró el imperialismo.” (Sampay, 1974:110). Los intereses oligárquicos impusieron un modelo semi-colonial dependiente de la metrópoli imperialista. La Constitución de 1853 fue la institucionalización de la Constitución real oligárquica y pro imperialista que sufrió el país en la segunda mitad del siglo XIX: fue el basamento jurídico en el que descansó un modelo económico agro exportador por el cual “el país experimentó un rápido desarrollo, pero mutilado, parcial, complementario como productor agrícola-ganadero de la economía industrial europea, en especial de la inglesa.” (Sampay, 1974: 110).

Hacia finales del siglo XIX, diversas personalidades mostraron disidencias con el sistema imperante y reclamaron cambios en la legislación a fin de hacer reales y concretos los derechos de elegir a los representantes políticos. La figura más importante -y que surgió como el líder de las aspiraciones democráticas de vastos sectores de la población- fue la de Don Hipólito Yrigoyen. El gran caudillo radical pactó en 1910 con el entonces presidente de la República, Dr. Roque Sáenz Peña, el compromiso de dictar una ley que asegurara el derecho a votar de todos los ciudadanos. En rigor de verdad, las leyes electorales de 1911 y 1912 surgidas de este pacto, sólo le confirieron el derecho de sufragar a las personas de género masculino. Sin perjuicio de lo cual, el avance que logró nuestra población gracias a la lucha comandada por Yrigoyen fue realmente notable.

Tan grande fue la reforma introducida, que Sampay (1974:113) indica que las mencionadas leyes electorales transformaron “la Constitución oligárquica de 1853 en una Constitución virtualmente democrática”, toda vez que los sectores de la población excluidos por el sistema oligárquico imperante con anterioridad a esta reforma, producida la misma, podían “conquistar por vía legal el poder político”.

Y lo conquistaron, a partir de 1916 con la victoria del líder radical en las elecciones presidenciales que se llevaron adelante ese año. La democratización lograda por el Yrigoyenismo provocó, según Sampay (1974:117), una “antinomia interna” en la Constitución de 1853, debido a la naturaleza oligárquica de ésta. Los sectores oligárquicos no aceptaron con docilidad la pérdida del poder político y combatieron con denuedo al gobierno popular.

Llegó un momento -hacia finales de la década del ‘20- en donde la confrontación hizo crisis. Esto se produjo “cuando Inglaterra, forzada por la bancarrota de 1929, exigió una parte mayor del producto del trabajo argentino y esto no podía consumarse sin excluir de la política de los sectores populares” (Sampay, 1974:117).

La restauración oligárquica fue la nefasta consecuencia de la resolución en contra de la causa popular de esta confrontación. La democratización yrigoyenista y la interpretación oligárquica (alberdiana) de la Constitución de 1853 chocaron irremediablemente. El golpe de 1930 fue el hecho que marcó la derrota de la causa nacional y popular. El sistema oligárquico no podía tolerar el hecho que “Yrigoyen había sido reelegido por un movimiento popular acusadamente antimperialista, pues propiciaba que la extracción, industrialización y comercialización del petróleo estuviese a cargo del Estado” (Sampay, 1974:117). Sampay (1974:119) explica que el avance democrático logrado a partir de 1916 no podía mantenerse en pie debido a que la oligarquía se había hartado de tal situación y recurrió al golpe de Estado como vía para recuperar el poder político que había perdido legítimamente. Era la única vía posible para los sectores dominantes ya que los sectores populares nunca hubieran elegido a un partido oligárquico conservador en votaciones libres. En tal sentido, señala que:

La crisis de la Constitución escrita de 1853 residía en que el sector social dominante, para retener el gobierno real del país y contener el avance de los sectores populares, necesitaba suprimir los derechos democráticos que le permitieron conquistar y consolidar la supremacía frente al absolutismo político y a una organización monopolista de la economía (Sampay, 1974:119).

Para el sector oligárquico fue imposible mantener el sistema electoral de 1912, toda vez que el mismo había significado la pérdida de su poder político. 1930 fue el año de la Restauración Oligárquica. Desde ese momento:

Se repristinó el sentido esencial de la Constitución de Alberdi, excluyendo de la política a los sectores populares, pero de ello resultó la expoliación de esos sectores populares en beneficio de los intereses británicos. En efecto, el imperialismo inglés, apremiado por el colapso de su economía, se adueñó, con público escándalo, de los principales recursos de la riqueza nacional (Sampay, 1974:119).

En el segundo de los textos seleccionados, Sampay retoma la noción aristotélica de Constitución y luego profundiza en su etimología. Enseña Sampay (1999: 43) que la voz “constitución” proviene de la expresión latina “cum –statuire” (“junto estatuir”), lo que etimológicamente significa: con una pluralidad de individuos, instituir algo. Entonces, Constitución “es el modo de ser que adopta una comunidad política en el acto de crearse, de recrearse o de reformarse”. Agrega, que los individuos que forman una comunidad política tienen como objetivo el bien común: la instituyen con la finalidad de brindar bienestar a cada uno de los miembros de esa asociación. El bien común y el bienestar general no son conceptos abstractos ni vagos; Sampay (1999: 43-44) los define, con claridad, al señalar que “bienestar es la vida abastecida de los bienes exteriores que la persona necesita para tender libremente a su desarrollo de ser espiritual e inteligente, esto es, a la obtención de los bienes interiores que la perfeccionan y hacen feliz.”

Entonces, la persona necesita:

a) bienes exteriores (los necesarios para la subsistencia, esto es, alimentos, bebidas, vestimentas, habitación, etc.).

b) bienes interiores (de tipo espiritual y los que posibilitan la felicidad).

En toda comunidad política se necesita de un gobierno que logre encauzar las acciones de sus miembros hacia el objetivo propuesto.

Fin de la Constitución: la Justicia.

La Justicia es la virtud que ordena los cambios a fin que toda la sociedad obtenga el bienestar general, por lo que promover la justicia, esto es, el “bienestar general” del Preámbulo constitucional argentino, debe ser el fin de la Constitución. Asimismo, la Justicia debe regular el intercambio de bienes entre los integrantes de la comunidad, toda vez que las personas humanas tienen distinta individualidad; cada una posee, una capacidad de producir socialmente (dar bienes a los otros a cambio de los bienes que necesite) y cada una tiene, necesidades que la sociedad debe satisfacer. Esas relaciones de intercambio que se generan –necesariamente- por lo que una persona puede y debe darle a la sociedad y lo que esta debe darle a aquella para satisfacer sus necesidades, es lo que debe regular la justicia. Es lo que se llama justicia conmutativa. Debido a que el bienestar general es el fin cardinal de la justicia, es que los derechos particulares quedan subordinados a aquél. El binomio “derechos – obligaciones”, en la equilibrada relación que debe haber entre persona y comunidad, es explicado por Sampay en los siguientes términos:

Por lo que cada uno debe dar a la sociedad cuanto puede conforme al grado de desarrollo de sus aptitudes productivas y recibir, según la cantidad y la calidad de lo que aporta a la sociedad y según sus necesidades, cuanto la sociedad puede darle conforme al grado de desarrollo de sus fuerzas productivas.” Dar cuanto se puede y recibir cuanto se necesite: he ahí la finalidad de la justicia, sintetizado en la formula “Dar a cada uno lo suyo” (Sampay, 1999:49).

Por último, y siguiendo, expresamente, las enseñanzas de Sócrates, Platón y Aristóteles, Sampay (1999: 49) expresa que “dar a cada uno lo suyo, significa la obligación de promover en conjunto las condiciones para que cada uno de los miembros de la comunidad reciba lo que necesita para desarrollarse integralmente, y esto es ‘lo suyo que a cada uno le es debido’”.

Constitución Democrática

Explica Sampay (1999:50) que, hay Constitución Oligárquica cuando un sector social minoritario explota a los demás; es efectivizado por gente codiciosa que aprovecha en beneficio propio lo que pertenece a todos. En abierta contradicción, se encuentra la Constitución Democrática; es la que conforman los sectores populares para alcanzar la justicia social, el bienestar general (Sampay, 1999:50).

Cada una de estos tipos constitucionales tienen su correspondiente concepto de justicia. Aristóteles, lo explicaba al afirmar que “hay una idea de justicia adecuada a cada Constitución” (Política, 1309a, 36-38), aclarando que la justicia oligárquica es producto de un convencionalismo y, en cambio, la justicia política o social, emerge de la naturaleza humana.

La idea de justicia oligárquica tiene las siguientes características:

a) Está reducida a salvaguardar los derechos de los propietarios privados.

b) Los propietarios privados, a su vez, pueden disponer discrecionalmente de sus bienes.

En contraposición, la noción de justicia social (también llamada, justicia del bien común o justicia política, tal como la llamaba Aristóteles) ordena el trabajo social y los bienes al logro del bienestar de todos. Los interesados en una y otra justicia pugnan como “clases antagónicas dentro de la comunidad” por establecer su respectiva supremacía.

Considera Sampay (1999:51) que le cabe al alto pensamiento griego (Sócrates, Platón y Aristóteles) el mérito de descubrir que la justicia (dar cada individuo cuanto puede, para que todos tengan cuanto necesiten), que es la virtud altruista por mutuo provecho, se complementa con la amistad, virtud interpersonal que consiste en hacerse el bien por pura benevolencia. Pero, señala Sampay (1999:51), que fue Jesucristo, quien sublimo la virtud natural de la amistad; porque considero que, amando al prójimo, a quien Dios ama, se ama a Dios mismo, siendo este amor al prójimo la virtud sobrenatural de la caridad fraterna. En definitiva, la Constitución Democrática es necesaria para “efectuar plenamente la justicia del bien común” y “consumar la revolución del mundo contemporáneo”.

A través de la Constitución Democrática, se llegará a “desembocar en una sociedad solidaria”. En abierta diferenciación con las filosofías de tipo materialistas, asevera que esa sociedad solidaria, no estará ‘escindida por la incesante lucha entre el pueblo y la oligarquía’, sino animada principalmente por la amistad” (Sampay, 1999:58)

Por último, en el tercer artículo mencionado ab initio, comienza retomando la definición de Constitución que estuvimos trabajando en los puntos anteriores, para luego indagar sobre la legitimidad de la Constitución.

Enseñaba Sampay que la palabra legitimus, etimológicamente, provenía de legiintimus, es decir, lo íntimamente conforme con la ley. Tal término apareció para aludir, no a la concordancia con cualquier ley, sino con la Ley por excelencia, o sea, con la Justicia. Una Constitución legítima debe ser una constitución justa y promover la justicia debe ser el fin de la Constitución (Sampay, 1999:106).

Conclusiones

Del concepto de Constitución que fue desarrollando Sampay a lo largo de su extensa y prolífica tarea intelectual, se puede concluir que promover la Justicia es el fin de la Constitución. En el pensamiento de Sampay, Justicia equivale a bienestar general. Y no se reduce a cuestiones meramente materiales, sino que contiene también la dimensión espiritual. A fin de promover la justicia, se debe articular una “Constitución Democrática”: la Constitución Democrática es la Constitución Justa porque promueve la justicia social, al tener en vista que cada uno de los miembros de una comunidad política determinada, posean los bienes (tanto materiales como espirituales) necesarios para desarrollarse, plena e integralmente. La Constitución Democrática es aquella que satisface las necesidades materiales y espirituales de todos y cada uno de los miembros de la población.

Asimismo, la Constitución debe ser legítima y solo una Constitución auténticamente democrática -y, por ende, justa- lo es. Legitimidad implica estar íntimamente conforme con la ley, pero no con cualquier ley, sino con la Ley por excelencia, es decir, con la Justicia.

Bibliografía

Sampay, A. E. (1974). Constitución y Pueblo, Buenos Aires: Cuenca ediciones.

Sampay, A. E. (1999). La Constitución Democrática, Buenos Aires: Ciudad Argentina.

(*) Abogado (UBA). Especialista en Derecho Constitucional (Universidad de Salamanca). Profesor del seminario sobre “Democracia, Pueblo y Constitucionalismo Social”, en la Especialización sobre Pensamiento Nacional (UNLA). Autor de “Leyes para el pueblo. Notas sobre Arturo Sampay” (Editorial UADER, 2024).